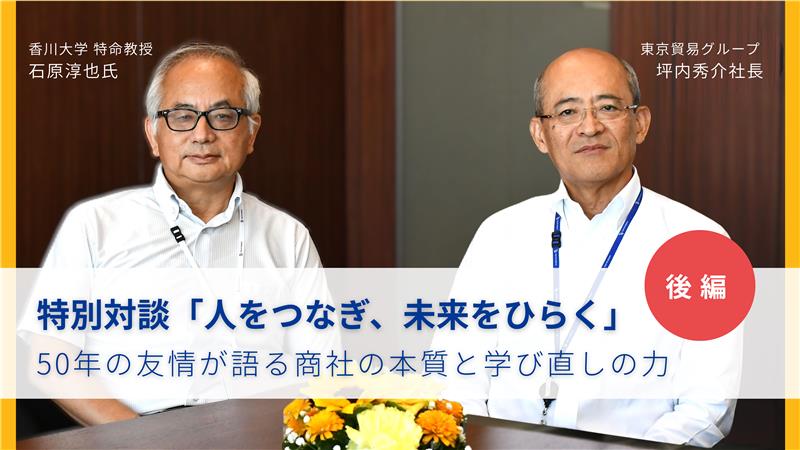

特別対談 人をつなぎ、未来をひらく

~50年の友情が語る商社の本質と学び直しの力〜後編

50年の友情を軸に、商社時代の経験と“人をつなぐ力”の本質を語り合った前編。

後編では、石原さんが60歳で新たな世界へ飛び出し、大学教授として「第二のキャリア」を歩み始めた背景に迫ります。

長年の経験を手放し、もう一度“学び直す”決意をした理由とは――。そして、世代を超えて共に成長する「青銀共創」という新しい考え方をめぐって、二人の対話はさらに深まっていきます。

-

PROFILE

石原 淳也 いしはら じゅんや

国立大学法人 香川大学

産学連携・知的財産センター 特命教授

研究インテグリティ対策室 副室長

欧州住友商事 オスロ支店長、サウジアラビア住友商事 社長などの要職を歴任後

国立大学 香川大学 産学連携・知的財産センター特命教授に。

-

PROFILE

坪内 秀介 つぼうち ひでしげ

東京貿易ホールディングス株式会社

代表取締役社長

グループCEO

なぜ商社マンが大学教授に? 転身の舞台裏

坪内さん:石原さんは60歳で日本に戻ってきて、今は香川大学特命教授として教鞭をとっておられるんですが、最初聞いた時にはびっくりしました。ずいぶん思い切った転身だな、と思いまして。いや、もともと優秀なのは知っていましたが笑

石原さん: 2020年、60歳で日本に戻ってきたんです。最後の赴任はサウジアラビアの現地法人社長でした。正直なところ「あと5年くらいはのんびり顧問のような立場で、後輩を支えながらやれるかな」と思っていたんですよ。ところが、世の中は大きく変わっていて。お客様も仕事のやり方もすっかり違っていて、これまでの経験が通じなくなってきたんです。だんだん組織の中で頼られなくなって、自信をなくしていきました。そんなとき、上司――しかも元部下だった人から「石原さんの強みは皆知っています。だけど強みは磨かないと賞味期限が切れますよ」と言われてね。本当にギクリとしましたよ。

坪内さん:それは衝撃的ですね。でもそこから、大学特命教授に転身するのは、大変な意識の変革と努力が必要だったのではと思うのですが?

石原さん: そうなんです。そのまま組織にいても不健康だなと思って。思い切って外の世界に飛び出すことにしたんです。東京にあるライフシフト大学に通い、同時に多摩大学の大学院にも進みました。それに加えて、住友商事のプロジェクトにも「プロボノ」として参加しました。 39年間の商社人生では得られなかった学びや視点を、わずか1年で濃縮して体験しました。その中で気づいたんです、自分の強みは「人と人をつなぐ力」だなと。役職や肩書きを外したらただの人間。でも、裸になったからこそ、本当の自分の価値が見えた気がしました。

坪内さん:でもそこからどうして大学教授、という道を選んだんですか?

石原さん: 実は高校時代に「教師になりたい」という夢があったんです。自分と向き合う過程でそれを思い出しました。そんな折に、香川大学で安全保障を専門とする教員の公募があって。長年カントリーリスクに向き合ってきた経験と、教育への思いがつながって、この仕事に就くことができたんです。

学び直しが人生を動かす――心の刷新

坪内さん:今は「人生100年時代」と言われます。定年は65歳から70歳へ延びることが現実性を帯びてきましたが、その後も人生は続くわけですね。その後どうするのか・・・。高校時代に思っていたことが実はほんとうにやりたいことというのはよくある、と石原さんはいいますが・・・。僕もそういえば高校時代の先生から「坪内は教師になるのがいい」といわれたことを思い出しました笑。あの頃、石原くんが、「社会の教師、なりたいな」って言っていたことを私も覚えています。

石原さん: そうそう。引退するにしても、仕事を続けるにしても、シニアの経験は残りますけど、スキルはやっぱり劣化するんですよ。だから必要なのが「学び直し」です。社会人になると、みんな仕事に直結する学びには熱心ですよね。資格取得や実務研修なんかには時間と労力をかけます。でもその一方で、仕事から少し離れた自主的な学び――純粋に自分の関心や将来を広げるための学びは、どうしても後回しにされがちなんです。日本人は特に、この点で世界と比べても学びに消極的だと言われています。

坪内さん:確かに。東京貿易グループでは会社の業務に関係なく、個人が興味のある分野を自由に学べる自己啓発制度を導入してはいますが、やはり選ぶものは仕事に直結するものに偏りがちですね。

石原さん: その制度はいいと思いますよ。あとはやっぱり皆さんの意識ですね。これからの長い人生を考えると、自分自身のための学びこそが不可欠です。学び直しは「今のキャリアを延長するため」だけのものではないんです。未知の分野に挑戦することで、思いがけない出会いや新しい可能性が広がりますからね。

坪内さん:学び直し・・。私は今、社長という立場にあり、それこそ今までの自分の体験だけではカバーできない領域に踏み入れています。難問に立ち向かうために、今まで以上に、本を読むようになりました。本は、先人が長年積み重ねた知恵や経験を凝縮した宝庫です。短時間で他者の人生を追体験できるのは、本以外にありません。新しい知識や考え方を得るだけでなく、自分の思考の枠を広げるきっかけにもなります。

石原さん: その通りですよ。本は誰でもいつでも始められる、一番身近な学び直しの手段です。ページをめくる習慣を持つだけで、日々の生活に新しい視点や刺激が加わります。 最近「リスキリング」という言葉がよく聞かれますけど、私はあまり好きじゃないんです。どうも「新しい技術やスキルさえ身につければいい」という響きに聞こえてしまって。でも、本当に大事なのは「どんな心構えで学ぶか」。スキルや知識は時代とともに古びますが、学びに向かう姿勢や変化を受け入れる柔軟な心は、決して古びません。 つまり、学び直しの本質はスキル習得じゃなく「マインドの刷新」。自分はまだ成長できると信じて、挑戦を楽しむ気持ちを持てるかどうか、そこが大事なんですよね。

坪内さん:学び直しって、おおげさなものではなく、自分の気持ちの持ちようで日々積み重ねていけるもののような気がしますね。たとえば、会議で積極的に発言して、他の人の意見を深く理解するように心がける、セミナーに出てみる、本を読んでみる・・・。

石原さん: そうそう。大切なのは、小さな一歩を積み重ねることなんです。自分の意思で学びに触れることが「学び直し」の第一歩です。その積み重ねが未来の自分を大きく支えます。

世代が響き合う“青銀共創”という未来

石原さん: 「青銀共創(せいぎんきょうそう)」という言葉をご存じですか?台湾の元デジタル大臣オードリー・タン氏が提唱したものなんですが。青は若者、銀はシニア。異なる世代が手を取り合うことで、新しい発想と経験が融合し、組織に化学反応が生まれる、という考え方なんです。

坪内さん:ネーミングが秀逸ですよね。

石原さん: 例えば私が大学で取り組んでいる地方創生プロジェクトでは、20代の学生がSNSを駆使して地域の魅力を発信し、私たちシニアが自治体や企業と交渉する。そんな役割分担が地域を動かす力になります。若者の柔軟な発想とシニアの経験や調整力、この二つを組み合わせることで単独では成し得なかった成果が実現します。 さらに今はAIの時代ですから、この「青銀共創」はますます重要になります。AIに良いプロンプトを投げかけるにはシニアの経験が必要なんです。若者のデジタル感覚とシニアの経験を融合させれば、生成AIを活用した新しい働き方が広がります。これはまさに、時代が与えてくれた追い風だと思いますよ。

坪内さん:なるほど、確かにAIに投げかけるプロンプトの巧みさは、実体験の裏付けが多いシニアのほうがたけているかもしれませんね。これは新しい気づきです。

“迷ったらやる”――心の張りが人生を支える

石原さん: 先ほど「人生100年時代」と言いましたけど、長寿社会で本当に大切なのは「健康寿命」だと思います。医学的な健康はもちろんですが、精神的な張りこそが元気の源なんですよ。 私が意識しているのは、年齢を理由に自分の行動を制限しないことです。「もう年だから」と言ってしまえば、その瞬間に心は小さく縮んでしまいます。でも「まだできる」と思って一歩を踏み出せば、不思議と体もついてくる。心の持ちようが健康を左右するんです。 だから私は「迷ったらやる」と決めていて。やろうかやるまいか迷ったときは思い切ってやってみる。結果がうまくいかなくても構わないんです。挑戦したという事実が自分を支え、次の意欲につながりますからね。

坪内さん:今日の石原さんの話を聞いて、高校時代「一緒に何かおもしろいことやろうぜ」とわくわくしていたころの淳也くんが、まったく変わっていないのがとてもうれしいです。私は東京貿易を退任したら静かに人生を送ろうと思っていましたが、まだまだ楽しめそうだと勇気をもらいました。

インタビューを終えて

石原さんと坪内さんの対談は50年の友情に裏打ちされた“人と人をつなぐ力”こそが商社の本質だと改めて教えてくれました。逆風の時代に磨いた現場感覚、学び直しで刷新されるマインド、そして若手とシニアが補完し合う「青銀共創」。東京貿易グループは、世代と経験を横断する対話をエンジンに、社会の課題に挑み続けます。私たちは、学び続ける個と、つながり合う組織の力を信じています。