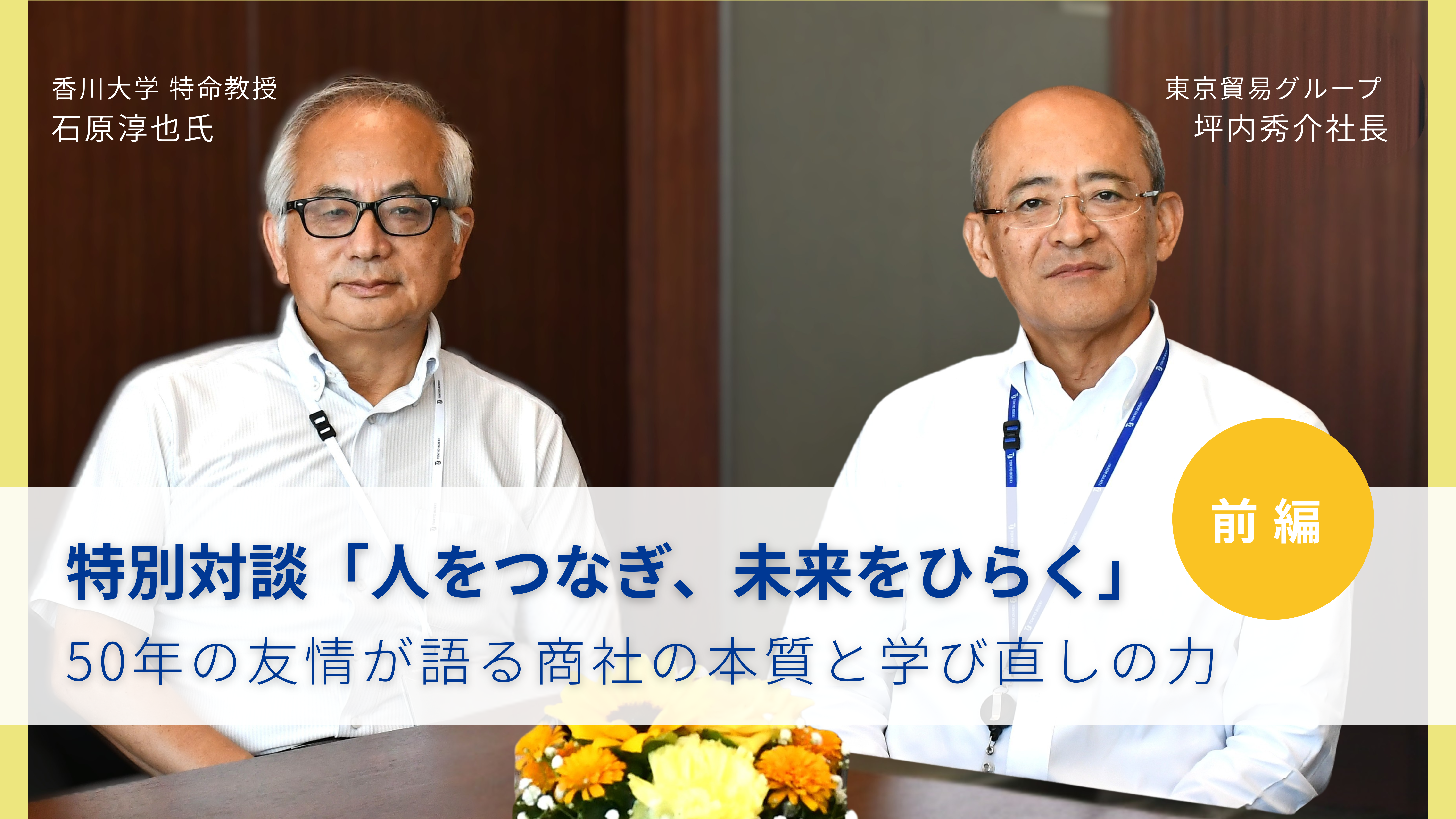

特別対談 人をつなぎ、未来をひらく

~50年の友情が語る商社の本質と学び直しの力〜前編

高校時代、同じ教室で笑い合っていた二人が、50年の時を経て再び向き合いました。

-

PROFILE

石原 淳也 いしはら じゅんや

国立大学法人 香川大学

産学連携・知的財産センター 特命教授

研究インテグリティ対策室 副室長

欧州住友商事 オスロ支店長、サウジアラビア住友商事 社長などの要職を歴任後

国立大学 香川大学 産学連携・知的財産センター特命教授に。

-

PROFILE

坪内 秀介 つぼうち ひでしげ

東京貿易ホールディングス

代表取締役社長

グループCEO

高校時代からの友情をかたる〜出会い、エピソード〜

坪内さん:高校1年からの付き合いですから、もう50年?

石原さん:本当に長いですね。加古川東高校の1年7組で同じクラスになり、入学直後の研修合宿でも同じ班でした。あの4人組は、皆それぞれ個性もやりたいことも違ったけれど、不思議なほど気が合った。クラスを大声でリードするタイプではなく、むしろ控えめな存在でしたが、いつも「次は何をやろうか」と新しいことや楽しいことを探しては一緒に動いていました。

坪内さん:フットワークの軽い仲間でしたね。入学してすぐのゴールデンウィークには、小旅行を企画して奈良の斑鳩や京都へ行ったことを覚えています。あのときの自由で開放的な気持ちは、今でも鮮やかです。テストのときには石原くんのノートにずいぶんお世話になりました。

石原さん:ああ、懐かしいですね。テスト前になるとなぜか僕のノートが人気で、回し読みされて、自分の手元にはない(笑)。でも、そうやって助け合ったり笑い合ったりする関係が、あれから何十年経っても続いているのはありがたいことです。その後、大学で進路は分かれましたが、付き合いは続きました。私が先に商社に就職して、「商社はいいぞ」と坪内さんに伝えたこともありましたね。

坪内さん:ええ。あの一言は本当に大きな影響でした。私の父が自分で事業をしていたこともあって、将来はビジネスの世界で挑戦してみたいという思いはもともとありました。けれど、一人でゼロからやるのではなく、組織の力を借りながら広い世界で自分の力を試したい。そのとき「商社はいいぞ」という石原くんの言葉は背中を押してくれました。

商社時代の経験

石原さん:ただ、実際のところ、僕自身は新人時代がとても大変だったんです。就職活動のときは、メーカーに行くか商社に行くか最後まで迷いました。でも「挑戦的な道を選ぶべき」と自分に言い聞かせて商社に決めました。入社してみると、想像以上に厳しくて必死の毎日。だから坪内さんに「商社はいいぞ」と言ったのは、半分は強がりだったかもしれません(笑)。

坪内さん:なるほど(笑)。でも、あの時代の商社には不思議な魅力がありましたね。組織の大きな力を背景にしながら、自分の意思と工夫で道を切り拓ける。父の影響もあり、私も自然と「ここでなら挑戦できる」と感じました。

石原さん:ただ、僕らが社会人として経験を積み始めた1980年代は、商社にとって本当に厳しい時代でした。「商社冬の時代」「商社不要論」といった言葉が新聞や雑誌を賑わせ、世の中の空気は決して明るくなかった。商品がコモディティ化して価格競争が激しくなり、川上や川下のお客様から「仲介役として商社は必要なのか」と疑問視される。商社を介さなければ取扱手数料を省けるのだから当然ですよね。

坪内さん:私もあの時代の空気を鮮明に覚えています。商社に身を置きながら、自分たちが果たして必要とされているのか、存在意義は何なのか──それを常に考えざるを得ませんでした。若いながらも「生き残るために何をすべきか」を問い続ける毎日でしたね。

石原さん:ただモノを仕入れて売るだけではダメだと痛感しました。それで顧客の資金繰りを支援するために決済機能を担ったり、取引先同士をつなげて新しい関係を生み出したり、あるいは地政学リスクを分析して将来を見通した提案をするなど、商社ならではの付加価値を必死に探しました。

坪内さん:東京貿易も同じです。創業当初は「海外で優れた製品を見つけ、日本に持ち込む」先兵役でしたが、それだけでは時代の波に飲まれる。そこで、カナダの鉱山経営に参入したり、ローディングアームのメーカーを買収して製造機能を備えるなど、事業を大きく転換しようとしました。財閥系の後ろ盾がない中での挑戦はリスクも大きかったですが、それを恐れていては生き残れない時代でした。

石原さん:確かに。僕らは「どうすればお客様に役立てるのか」を必死で考え続けました。その過程で分かったのは、商社パーソンの本質は単なる仲介ではないということです。人と人をつなぎ、そこからまだ見ぬ価値を共に生み出す。モノや情報の流通の仕組みは変わっても、この力は決してなくならない。むしろ、逆風の時代を生き抜いたからこそ、その意味を深く理解できました。

坪内さん:本当にそう思います。商社の強みは、人と人を結びつけて新しい未来をつくること。その役割は一見見えにくいけれど、社会にとっては不可欠な存在です。厳しい時代に自分たちの存在意義を問い続けた経験は、今の私たちの誇りであり、次の世代に伝えるべき財産だと感じています。

石原さん:あの頃の苦労があったからこそ、今でも胸を張って「商社で働いたことは人生の財産だ」と言えますね。

異文化の荒波で育まれた“人を理解する力”

坪内さん:私は駐在の経験はありませんが、石原さんは海外畑でしたよね。特に印象に残っている国はありますか?

石原さん:そうですね…インド、ノルウェー、サウジアラビアでしょうか。インドに赴任したのは比較的若い頃でした。

正直に言えば「土砂降りのような毎日」でした。停電や交通渋滞は日常茶飯事、交渉ではこちらの常識が通じないことも多々ありました。取引一つ進めるのにも膨大な時間と労力がかかり、「自分は本当に通用するのか」と自信を失いかけた時期もありました。

けれども、そこで培ったのが「粘り強さ」と「多様性を受け入れる姿勢」です。インドでの生活は、私に人間としての耐性を与えてくれたと思います。(現在は香川大学でインドの大学との連携を広める活動をしていて、不思議な縁が続いています。インドの経験に決して否定的ではないと言い添えておきます。)

その後、50歳を過ぎてノルウェーに赴任しました。豊かな自然、穏やかな人々、働きやすい環境。ここで「このまま長く腰を据えたい」と思った矢先、突然の辞令でサウジアラビアに異動となりました。当時は「左遷なのか」という失望や戸惑いもありましたが、会社からは「ノルウェーは誰でもできる。サウジはお前しかいない」と言われ、腹をくくりました。

結果として、サウジでの6年間は、私のキャリアに大きな意味をもたらしました。宗教や文化、商習慣がまったく異なる環境で、多様な価値観に触れ、異質な相手と交渉し、調整することを繰り返しました。ここで学んだのは「人を理解し、違いを認めながら合意点を探る力」です。これはその後の人生でも大きな財産となりました。

インドの厳しさ、ノルウェーの安らぎ、そしてサウジでの挑戦。これら三つの経験が、私に「どんな状況でも適応できる」という自信を与えてくれました。

坪内さん:素晴らしい体験をされていますね。東京貿易グループでも今、インドを始め海外で働く社員がいます。やはり現地での学びは大きいですよね。

石原さん:そう思います。異文化の中で働くというのは、単に外国で仕事をするという以上の意味があります。価値観や文化の違う人たちと知り合い、会話し、理解し合う。それ自体が大きな財産です。

厳しい時代に磨かれた“意思決定の軸”

坪内さん:商社パーソンというと、外国人のパートナーと激しい交渉をしているイメージがありますが、実際はどうでしたか。

石原さん:結局、交渉の肝は「準備」です。個人の能力や度胸はもちろん必要ですが、それだけでは限界がある。徹底的に準備をして、自信を持って臨めるかどうかで勝負が決まります。外から見ると、先輩たちはどんな状況でも即座に対応しているように見えました。でも、あるとき本人に聞いたら「準備なしでできる人なんていない」と言われてハッとしましたね。才能や胆力ではなく、地道な積み重ねこそが交渉力の源なんだと。

坪内さん:なるほど。やはり「人と人をつなぐ」ための努力と準備が大切なんですね。

石原さん:ええ。実は、現役時代は自分が商社マンとして本当にふさわしいのか、常に自信が持てなかったんです。日々新しい事態に直面し、悩む暇もないほど目の前の課題に取り組む毎日でした。ただ、退職して大学で教員として働き始めて、ようやく気づいたんです。先生方や学生、自治体の方々と関わりながらプロジェクトを進めるとき、フットワーク軽く動き、意見を聞き、異なる立場を調整しながらチームをまとめる。それはまさに商社時代に培ったものだと。外の世界に出て初めて、「商社パーソンは自分の天職だった」と心から思えるようになりました。

坪内さん:素晴らしいですね。私も経営の立場になって、国内外のさまざまなパートナーと協力し、時にはぶつかりながら仕事に取り組んだ商社パーソンの時代に培った感覚が今なお役立っていると実感しています。状況が厳しいからこそ考え抜き、仲間とともに挑戦を重ねた経験は、単なるスキルではなく“意思決定の軸”になっている。だから今も、あの頃に学んだ姿勢を大切にしています。

前編のまとめ:経験が導いた“人と人をつなぐ力”

インドの混沌、ノルウェーの静寂、サウジの挑戦――それぞれの舞台で石原さんが掴んだのは、国や文化の違いを超えて人を理解し、関係を築く力でした。

一方、坪内さんもまた、商社という厳しい現場で人との信頼を重ねながら、自らの意思決定の軸を磨いてきたと語ります。

二人の言葉には、世代や立場を超えて共感できる“仕事の本質”がにじみます。

後編では、石原さんの“第二のキャリア”となる大学での挑戦、そして二人が語る「学び直し」や「青銀共創(せいぎんきょうそう)」の考え方を通じて、人生100年時代をどう生きるか――そのヒントを探ります。