セグメントCEO対談 業界の壁を越えて、ともに挑む!―鉄鋼×モノづくりDX-

モノづくり業界にデジタルソリューションを提供する東京貿易テクノシステム(以下、TTS)と、鉄鋼業界で製品化から流通までを幅広く手がける東京貿易マテリアル(以下、TML)。業界も事業領域も異なるこの2社は、かつては「東京貿易株式会社(以下、東京貿易)」という一つの会社でした。

その後、東京貿易は連邦経営体制に移行し、1994年にTTSが、2006年にTMLが、それぞれ独立した会社としての道を歩み始めましたが、2024年にグループとして力を集結するグループ経営を導入。 そして2025年4月には、各社の特性や業界における強みを活かすセグメント経営体制へと刷新。グループ全体を4つのセグメントに分け、それぞれが独自の戦略と目標を掲げ、変革に挑んでいます。そして、今改めて「グループとしてのつながり」を見つめ直しながら、次のステージとなる事業開発型商社グループに向けた挑戦が始まっています。

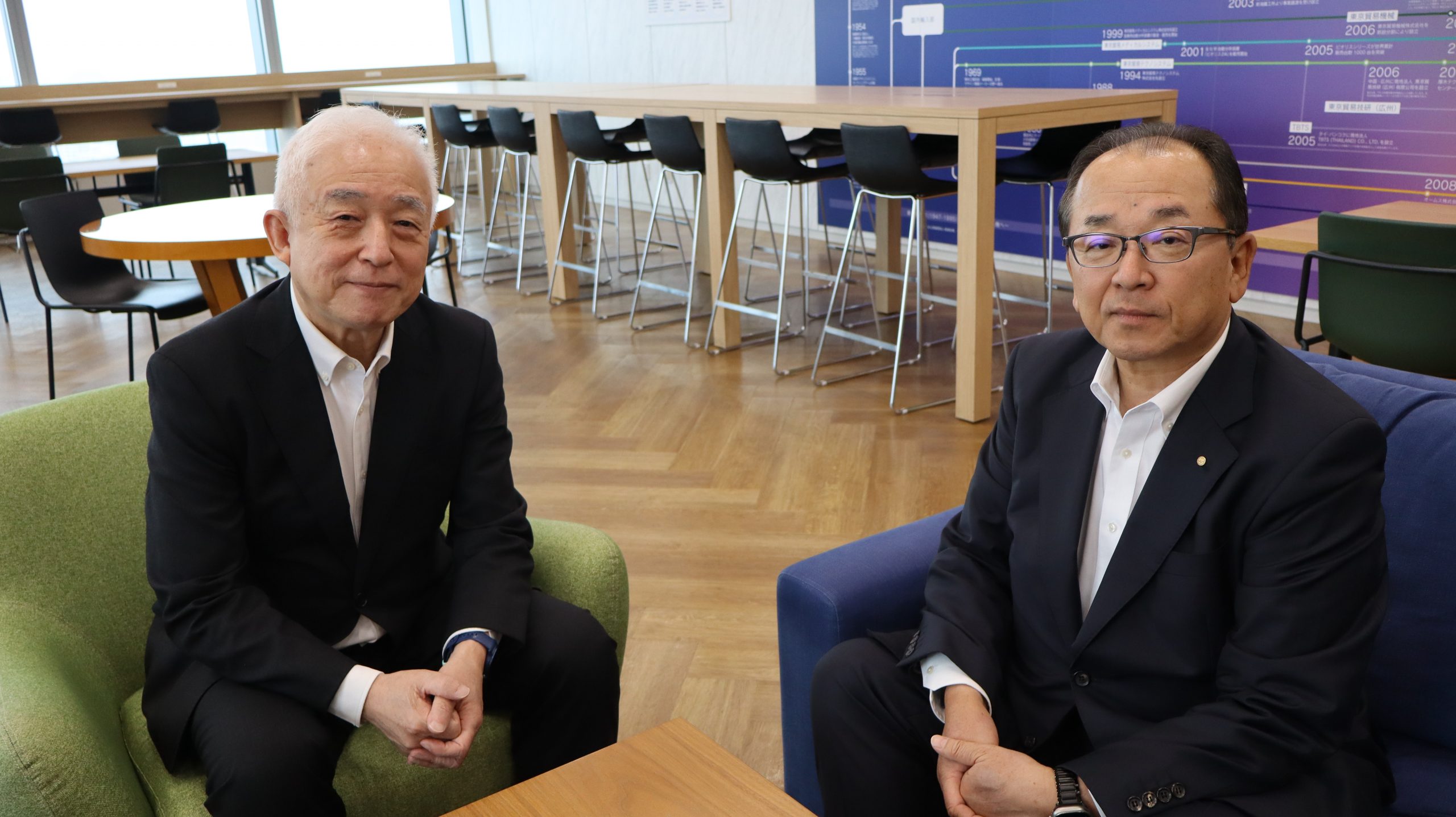

本対談では、東京貿易時代に入社、現在はマテリアルサプライセグメントを率いるTMLの重住さんとスマートマニュファクチャリングセグメントを率いるTTSの水原さんにお話を伺いました。

若手時代のエピソードや業界の変化、そしてグループや社員に期待する未来など、二人が語る「これまで」と「これから」をお届けします。

目次

・東京貿易歴40年以上!想定外のスタートから、キャリアは動き出す

・事業開発型商社グループのシナジーが紡いだ協働プロジェクト

・世界へ挑む。ゼロから創る。未来を拓く挑戦とは?

-

PROFILE

重住 寛 / Shigezumi Hiroshi

東京貿易ホールディングス株式会社 代表取締役副社長

マテリアルサプライ セグメントCEO

東京貿易マテリアル株式会社 代表取締役社長◆ マテリアルサプライセグメントとは

高品質・低価格の耐火物、断熱製品、耐摩耗セラミックス、圧延用鍛造ロールなどの資機材を鉄鋼業界に安定供給し、アフターサービスまでを含めたトータルソリューションを提供する「資材事業」、日本の大手鉄鋼メーカーの高品質な鋼材をグローバルマーケットに供給する「鉄鋼事業」、カーボンニュートラルやDX推進といった鉄鋼業界の課題解決・事業変革に伴走する「デジタルソリューション事業」を展開しています。

-

PROFILE

水原 弘人 / Mizuhara Hirohito

スマートマニュファクチャリング セグメントCEO

東京貿易テクノシステムズ株式会社 代表取締役社長◆ スマートマニュファクチャリングセグメントとは

データ活用=Cyber(サイバー)とデータ取得=Physical(フィジカル)それぞれに強みをもち、あらゆるお客様のご要望にお応えするソリューションを提供するシステムインテグレータです。自動車を中心に重工業、建機、建築建設、家電、プラントなどのさまざまな業界で、試作、実験、生産準備、量産の各工程の課題を解決する3D計測ソリューションを提供。また、測定データの利活用を通じて、生産性・国際競争力の向上、サステナブルな開発・生産の実現に貢献しており、製造業、建設などのマーケットにとどまらず、常に変化するお客様の課題解決ソリューションにもグローバルに対応しています。

東京貿易歴40年以上!想定外のスタートから、キャリアは動き出す

東京貿易に重住さんは80年、水原さんは82年に新卒入社されたとのことですが、入社の決め手は何だったのでしょうか?

水原さん:内定先としては、東京貿易と新聞社、そして英語教師でした。配属先の学校が決定してしまうくらい、英語教師と東京貿易でぎりぎりまで迷っていたのですが、グローバルなビジネスチャンスに携われることに魅力を感じ、東京貿易に決めました。

重住さん:私は、鉄に関わる仕事がしたかったのが1番です。北九州市八幡区出身で八幡製鐵所の近くで生まれ育ちました。クラスの9割くらいの親が八幡製鉄所に勤めていて、鉄は非常に身近でした。幼いころは、鉄鋼や化学の工場から出てくるカラフルな煙を見ながら、「今日の色いいね!」「煙がでてない。事故かな?」などと考えを巡らせながら、学校からの帰り道を歩いたことを覚えています。

若手のころのお二人のお仕事について、ぜひ思い出話とともに教えてください。

重住さん:鉄を希望していたものの、配属されたのは鉄鋼生産の時に使われる原料であるマンガンを扱う「マンガングループ」の営業でした。4名ほどの小さな組織で、「マンガンって何?」から始まりましたね。当時、オーストラリアの会社からマンガン鉱石を総代理店として輸入していました。その会社は、その会社の年間予算が決まってからオーストラリアの国家予算が決まるといわれるくらいで、市場にも大きな影響力がありました 。そして取引したマンガン鉱石を日本の高炉メーカー・合金鉄メーカー・化学メーカーに販売していました。

水原さん:最初は全く関係ない国内営業に配属され、新卒からの7年半くらいは広島営業所にて営業していました。今のTTSの前身組織で、モノづくり産業向けが中心ですが、取り扱っていた商材は3つのみでした。その後、90年ごろに海外営業となりました。当時は、貿易摩擦などの影響で日系自動車メーカーが海外進出を盛んに推進している時代で、海外でも新技術が多く出始めた頃でした。スイスのLeicaを初めとする新商材や新市場のパートナー開拓を行うなど、キャリアの大きな節目になりましたね。

重住さん:私は、86年から東京貿易オーストラリア法人のメルボルン本社に駐在していましたが、非常に印象的だったことがあります。水原さんの事業部が、レイアウトマシーン(※1)を日系自動車メーカーのオーストラリア工場向けに販売しました。そこに東京貿易として立ち会ったのですが、驚いたのは英語の取り扱い説明書がなかったこと。当時は、日本の海外進出が著しかったものの、英語のマニュアルが無いまま海外に販売していました。「え!日本語しかないのに海外に売っているの!?」って。しかし、それにも懲りず、メルボルン駐在時には、その後も数台の販売に絡ませてもらいました。

水原さん:当時は、よくある状況でした。「この記号を押せば、こうなって…」といった具合に、現地のオペレーション担当者が、日本語に適応するという今では信じられない状況ですよね。メーカー向けの機械に関わらず、パソコンなどもそうでした。

※1 レイアウトマシーン:自動車産業や金型製造業などで、大型ワークの測定やケガキ作業に使用される横型三次元測定機の一種。

事業開発型商社グループのシナジーが紡いだ協働プロジェクト

セグメント経営が本格始動しましたが、お二人はどのように捉えていますか?

水原さん:東京貿易グループとして「シナジーを生み出す」という明確な目標と意図をもって推進されることは、会社創立以来、初めての試みです。前期は、各事業会社の管理部門をホールディングスへ機能の一元化・高度化やセグメント経営の仕組みの整備が進みました。今期は、経営理念の共有や意識の醸成といった“社員のマインドセット“が重要になってきます。ハードとソフトの両面がかみ合って一致した時に、組織のエネルギーが集中し、ビジネスが大きく加速していくと思っています。

重住さん:マテリアルサプライセグメントでは、TMLと日本アドバンスロール(JAR)のシナジー効果が着実に表れてきています。JARは鉄鋼業界向けに鍛造ロールの設計・製造・販売・保守を行っていますが、JARの既存顧客の中にはこれまでTMLが耐火れんがなどを提供してなかった企業もあります。 現在はそうした新たな取引先に対して、ロールの販売に加え、デジタル事業や耐火れんがの提案も進めています。この取り組みにより、TMLとしての「商材の幅」や「取引先の広がり」が生まれています。さらに、TBCNにおいては、BEEの主原料を新規開拓し供給できるよう取り組んでいます。

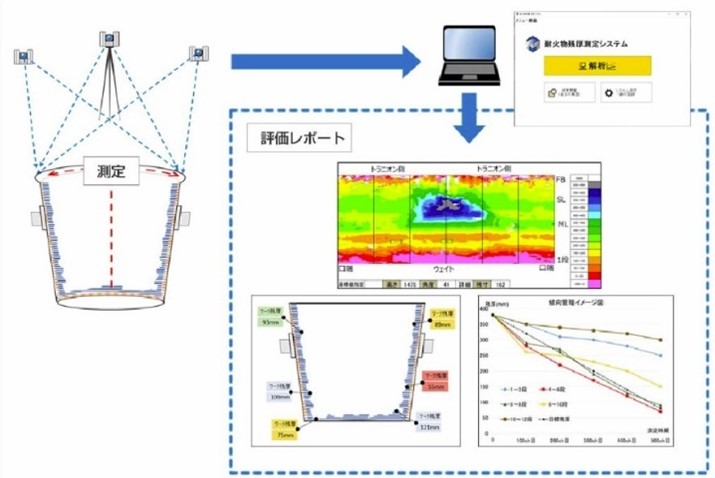

また、2019年ごろからTMLとTTSの協働プロジェクトであるデジタル領域事業は、グループ経営の後押しもあり、TTSの三次元測定機『Leica』や『PolyWorks』を使った耐火物残厚測定システム(※2)など、順調に成長しています。まさに2つのセグメントをつなぐ シナジーですね。

業界や商材が異なるセグメントに属するTMLとTTSのコラボレーションはどのように生まれたのですか?

水原さん:TTSでは、「自動車業界以外の業界にも販売を拡大させる」と言う取り組みは始めていました。鉄鋼産業については、自動車産業とは異なる商慣習や課題があり、人的なコネクションが無く、ドアをノックする事から始まり、数年かけて1台、2台と売れる状況でした。 一方、TMLは重鉄鋼大手の一次商社と言う位置づけにあります。同社が持つ知見・実績と太い人的なパイプを活かしながら、一緒にTTSの製品・ソリューションをお客様に紹介・販売することになりました。以前は、TTSの売上構成の約9割を自動車業界が占めていましたが、現在は、6割ほどで、鉄鋼や鋳鍛造などの非自動車領域の拡大が進んでいます。「もっと早くこの取り組みを始めていれば」と思うほどです。

重住さん: この協業は、TMLにとってもメリットがありました。 それは、「デジタルを切り口に営業の入り口が拡がった」という点です。従来のように、いきなり製品や商材を提案するのではなく、まずは「デジタルで業務の省力化・合理化をしませんか?」という形でアプローチするスタイルが生まれました。このような課題解決型の提案を最初に行うことで、お客様の関心が引きやすく、その後の具体的な製品・商材の提案にもスムーズにつながります。結果として、従来よりも一歩進んだ営業活動が実現できました。

世界へ挑む。ゼロから創る。未来を拓く挑戦とは?

昨今の情勢を踏まえた、統括されているセグメントの戦略を教えてください。

重住さん:今年は、海外事業への注力です。インド・インドネシアでの事業立ち上げを推進します。鉄鋼産業においては日本の市場が縮小しているという事実はあるものの、面白いのは、我々のビジネスが参入し、売れる領域がまだまだ世界には拡がっているということ。国内とは異なる方法で、トライ&エラーを繰り返すかもしれませんが、グループ会社と、ともに協力して海外市場を開拓したいです。コラボレーションで生まれたデジタル事業も武器にしながら、販売を拡げていけたらと思っています。

水原さん:DX推進は、かなり需要がある領域です。例えば、TTSが注力する自動車産業は、代替エネルギー・デジタル情報技術の2つが2大投資先になり、業界から求められている領域といえます。特に日本の自動車メーカーは、デジタル導入率が海外に比べて出遅れており、危機感を持つ日系企業も多いです。ただ、難しい点としてはその分、大手の参入も多く競争が非常に激しいこと。競合とぶつからず、TTSならではの強みを活かしたビジネス展開が必須だと考えています。

新しい経営体制において、セグメント社員の皆さんに求める動きやマインドセットはありますか?

重住さん:一番は開拓力です。かつての「貿易マン」にとらわれない仕事をしてほしいと思っています。モノを作って売るということを視野にいれて、柔軟に考えて推進していきたいですね。「今やる・すぐやる・必ずやる」というのは昨年からのTMLのテーマですが、グループでも同じ。お互いが協力し、シナジーを発揮し成長していく。今は海外マーケットへの参入、モノづくりの新しいビジネスなど、新たな発想が求められるフェーズにありますが「必ず成し遂げる」、突破力の気概をもって、頑張ってほしいです。

水原さん:強みを追求するという点で、新しいものを開発する力「0→1(ゼロイチ)」が求められています。どの会社でもこうした創造的な取り組みこそ、最も難しく、同時に最も面白い部分です。そしてその挑戦においては、新しい領域に物怖じしない開拓力はもちろん、チームだけでは解決が難しいような課題解決のためにアライアンスを組んで協力を求める共創力、最後までやり遂げる突破力が重要です。皆さんのこのようなアクションを期待しています。

セグメントの社員の皆さんに対して、どのような印象をお持ちでしょうか。

重住さん:若手社員の成長が非常に著しいと感じています。20代、30代が中心となって力を発揮しており、急速に育っている印象です。少数精鋭であることもあり、メンターと後輩の間で活発かつ丁寧なコミュニケーションが行われており、その結果として若手の自立も早いと感じています。

水原さん:ターゲットを明確に意識しながら、チームが一丸となる“共創力”が育まれてきています。「守破離(※3)」という言葉がありますが、私たちはまず「型」を整えることで、組織力を高めるプロセスを着実に進めています。たとえば、会議運営においては、ファシリテーションの研修を受講してもらい、会議の目的設定を明確にしたうえで、目的達成につながる発言を促すなど、会議の形式自体を工夫しています。こうした取り組みにより、組織としての共創力が確実に強化されていると感じます。

※3 守破離(しゅはり):学びのプロセスである「教えを守る(守)→慣れたら改善する(破)→自分のやり方を見つける(離)」を表すことば。

事業会社の社長でもあり、さらに大きいセグメントを統括するポジションにまで就かれているお二人から、キャリアを築いている若手・中堅社員へのアドバイスをお願いします。

重住さん:「人の縁を大切にすること」だと思います。私自身も入社した時は、「マンガン」という名前も知らない部署に配属され、まさか社長となるとは思ってもみませんでした。私は、「マンガンの重住」と呼ばれるまで1つのことを突き詰めました。しかし、色んな分野の知識を網羅的に身に着けながらジェネラリストとしてのキャリアを築く人もいるし、人に合ったキャリアの築き方があると思います。ただ、どんな状況でも縁を大切にして人と誠実に向き合えばかならず見ていてくれている人はいます。

オーストラリア駐在後、親しいお客さんから「塩が欲しい」と突然電話がかかってきて、オーストラリアで自分の専門外である塩を探したことがありました。ツテもなく、昔なので電話帳で電話をかけまくって、現地に出向いてなど大変でしたが、自分の領域にとらわれない頑張りを認めてもらって、別の大きな取引を受注することができました。最終的には、その塩の販売会社が取り扱っていた別の商品を日本向けに総代理店として輸出できたことに繋がりました。

水原さん:塩対応しなかったと!(一同笑い)

私は、「時代の変化を楽しんで、考える力を持つこと」ですね。私が担当するスマートマニュファクチャリングのデジタル領域は、ビジネスチャンスが本当にたくさんある業界です。Chat GPTを活用したサービスやAIの活用で企業が人材30%をカットするなど、社会情勢としてもインパクトがありますよね。将来を考えても、人がもう同じ業務をずっとし続けることはないです。変化を楽しみ、新しい波にどううまく乗り、相手にどのように付加価値を提供できるかを突き詰めて考えていくことが重要だと思います。そうすれば、何らかの形で自分が誇れるキャリアを築くことができるのではないかと思います。

お二人とも、ありがとうございました。

あわせて読みたい